| |

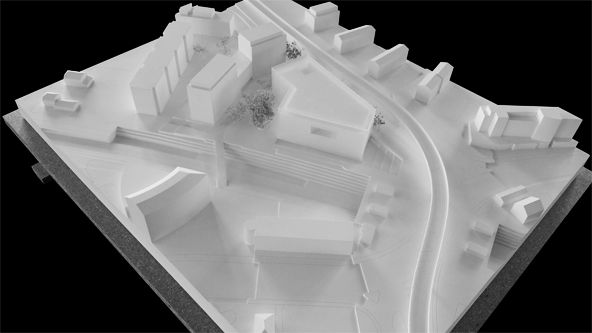

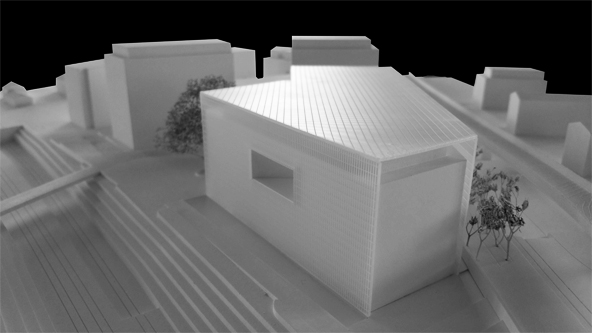

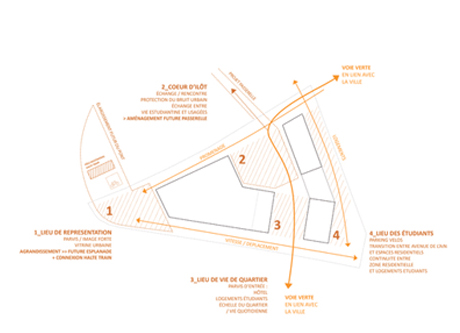

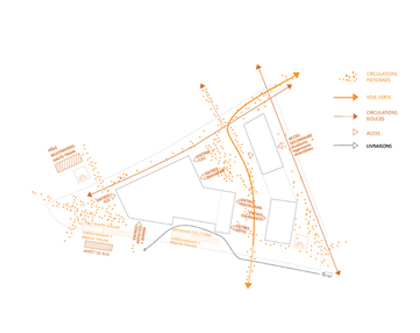

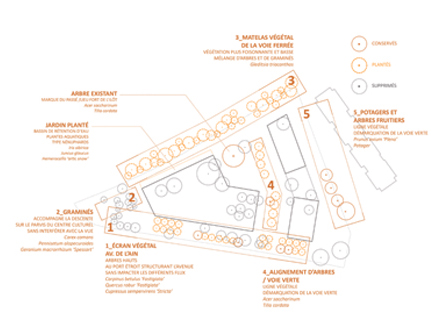

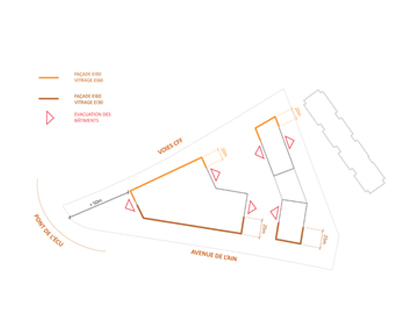

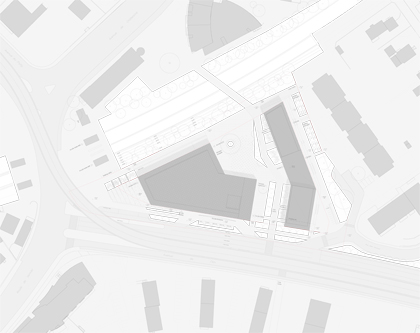

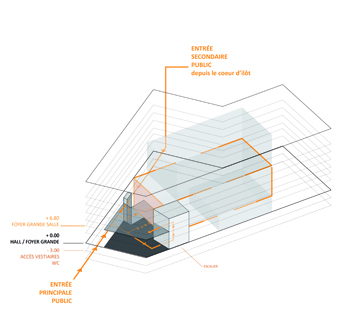

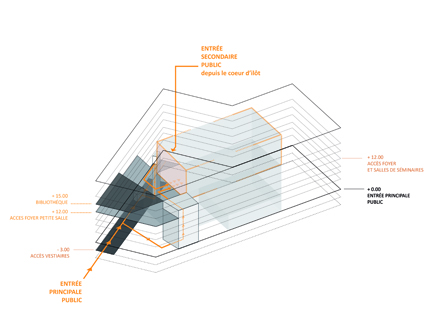

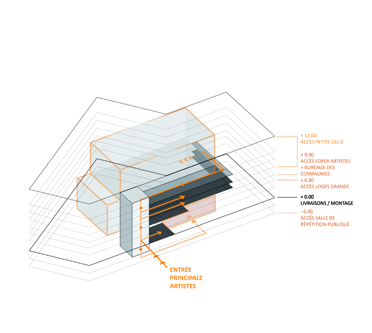

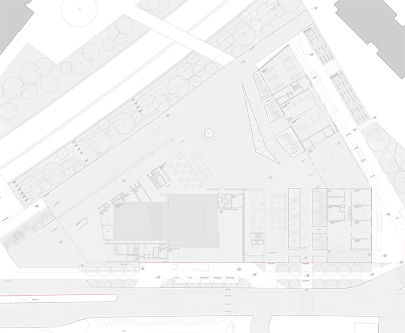

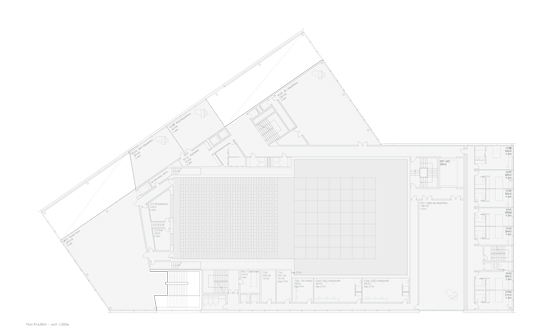

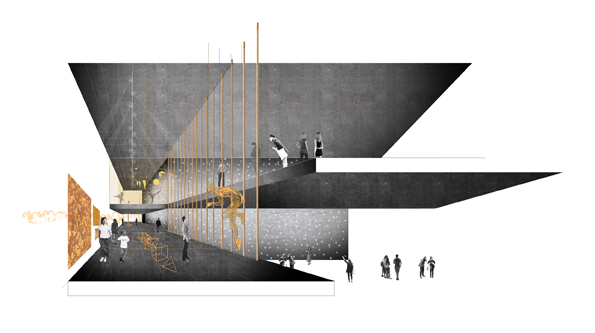

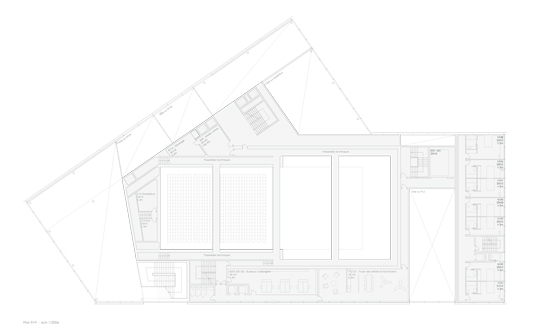

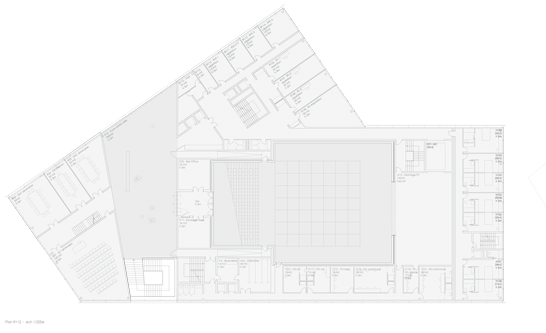

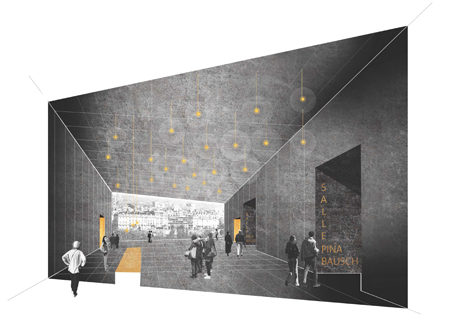

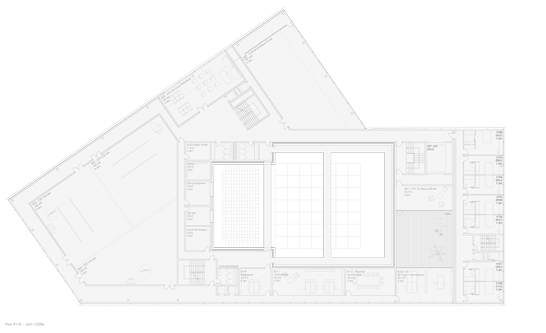

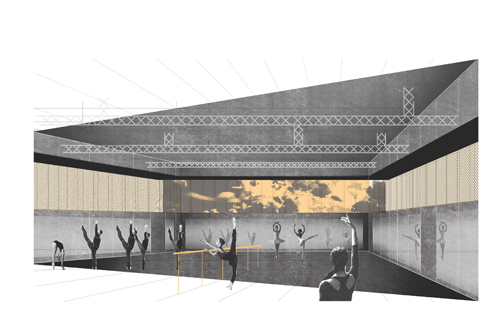

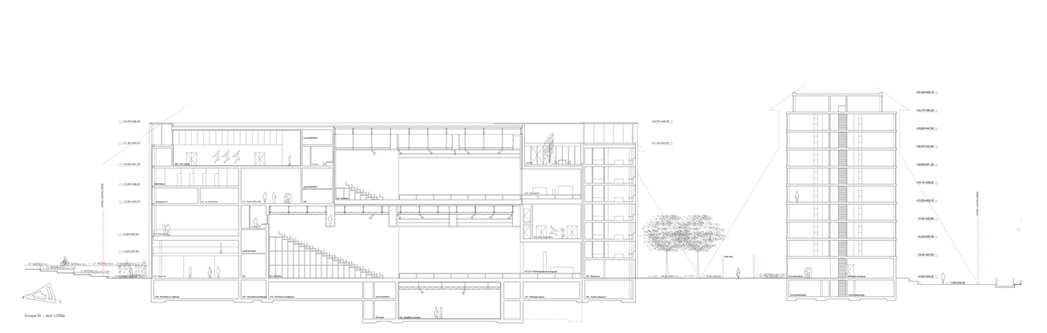

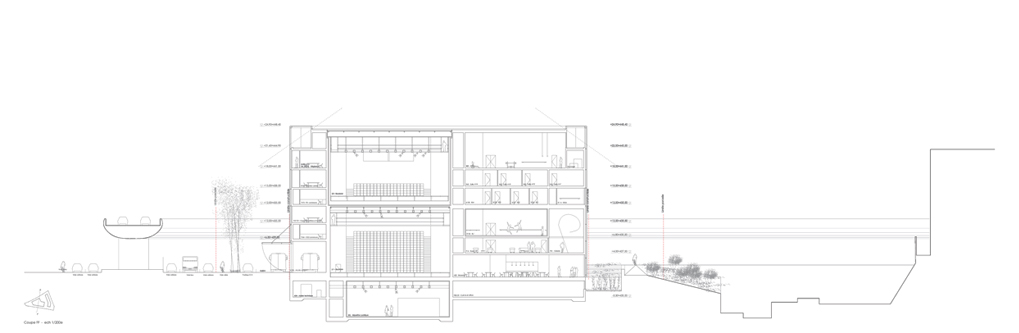

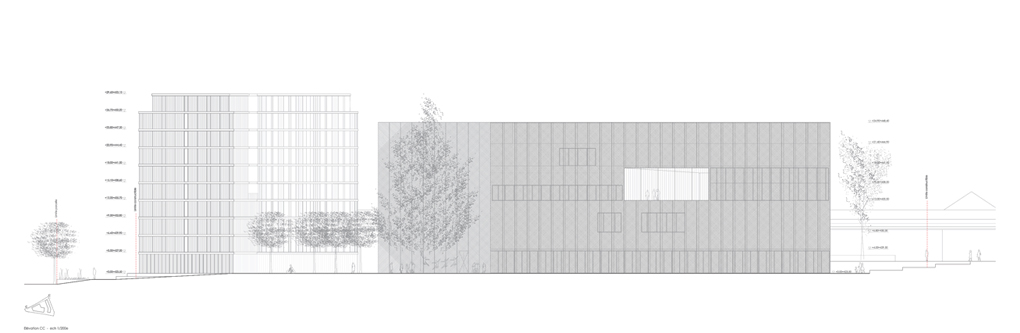

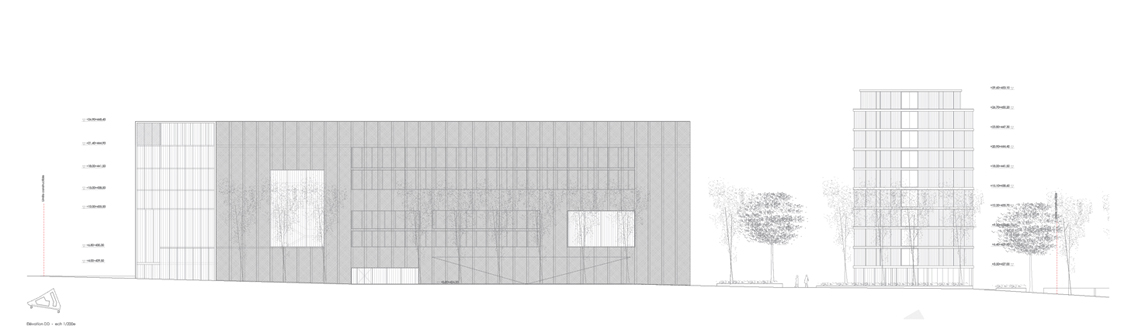

définition ANALYSE DES ENJEUX DE LA PROBLEMATIQUE DU SITE/ Au cĹ“ur d'un quartier en profond renouvellement, l’îlot A de Châtelaine est un carrefour situĂ© Ă la pointe d'un quartier urbanistiquement dĂ©structurĂ© et divisĂ© par les infrastructures de transport. Le site ne possède pas d'identitĂ© propre et ne constitue un lieu identifiable dans la ville que par ses contraintes de circulations. Sur une surface peu Ă©tendue, le site regroupe Ă la fois des quartiers de logements en renouvellement, des habitations existantes Ă l'Ă©chelle plus modeste et des axes de circulations importants qui impactent fortement le paysage (train, viaduc automobile, avenue, …). Avec la crĂ©ation du pĂ´le d'Ă©change de transport multimodal et le prolongement de la voie verte, une opportunitĂ© s'offre au quartier de refonder durablement les modes de dĂ©placements sur le site Ă l'Ă©chelle locale. Le projet se doit d'intĂ©grer ces nouvelles donnĂ©es et de les mettre en exergue afin de recrĂ©er un Ă©quilibre entre l'usage des mobilitĂ©s douces et des mobilitĂ©s plus dures. Le projet a pour objectif de transformer cet ilot en centralitĂ© pour le quartier de Châtelaine et de lui donner un rayonnement plus fort grâce Ă la prĂ©sence du centre culturel. Le travail du plan masse vise Ă recrĂ©er une structure urbaine logique et lisible. L'lot A devient alors un pivot entre toutes les ambiances urbaines existantes et futures dans la ville. Les implantations du centre culturel et de la rĂ©sidence Ă©tudiante du projet permettent Ă la fois de restructurer ce tissu urbain Ă l'Ă©chelle du quartier mais aussi de rĂ©pondre aux contraintes du site Ă l'Ă©chelle de la parcelle (reprĂ©sentativitĂ© et images, risques OPAM, gestion du bruit, flux, ...). Le projet place le piĂ©ton et l'habitant au centre de la rĂ©flexion. Concept urbain et implantation des bâtiments Chaque façade urbaine possède son propre caractère. L'implantation et l'expression des bâtiments rĂ©pondent Ă leur contexte. NORD - PLATEFOME D'ECHANGE MULTIMODALE/ Au nord, le carrefour de l'Ă©cu est le futur cĹ“ur de quartier avec la crĂ©ation de la plateforme d'Ă©change de transport multimodale. C'est sur cette façade que nous avons choisi de positionner le parvis d'entrĂ©e du centre culturel et son entrĂ©e principale. Espace le plus urbain du site, il deviendra la vitrine du quartier de Châtelaine et un signal fort dans la ville. Afin de se prĂ©server au maximum des nuisances du site environnant, le centre culturel et son parvis ont Ă©tĂ© placĂ© Ă 2m en contre bas de la future plateforme d'Ă©change de transports multimodale. Cette sĂ©quence d'entrĂ©e permet Ă la fois une mise en scène de l'accès au centre culturel, une appropriation diffĂ©rente du parvis par rapport Ă la place haute, et un rĂ©glage plus aisĂ© des niveaux de sol du site. SUD - QUARTIER RESIDENTIEL/ Au sud, la limite de la parcelle est quant Ă elle en continuitĂ© avec le quartier de logements en renouvellement du secteur L. La rĂ©sidence Ă©tudiante est donc positionnĂ©e sur cette limite afin de faire la transition entre le quartier rĂ©sidentiel au sud et le centre culturel au nord. De plus, cette implantation permet de dĂ©velopper les façades du bâtiment hors des alignements des vois CFF et de l'avenue de l'AIN, pour le protĂ©ger des Ă©ventuelles nuisances. EST ET OUEST - AXES DE CIRCULATION FORTS/ Sur les façades est et ouest, les voies CFF, l'avenue de l'Ain et le viaduc de l'Ecu sont des axes de circulations importants et potentiellement dangereux. A l'ouest, l'avenue de l'Ain et le viaduc de l'Ecu forment une barrière physique et visuelle dans le paysage et constituent une source de bruit et de danger pour les usagers. Elle est la façade de la vitesse et des accès motorisĂ©s sur le site. Les bâtiments du centre culturel et des logements sont donc plus fermĂ©s Ă l'ouest et se protègent davantage des nuisances engendrĂ©es. Les accès depuis ces axes sont rĂ©duits au minimum (livraisons, entres des artistes du centre culturel). A l'est en revanche, la voie ferrĂ© situĂ©e en contre bas est plus discrète et constitue un Ă©lĂ©ment de paysage urbain qui s'accorde bien avec le programme du centre culturel. La vue y est dĂ©gagĂ©e. Bien que le projet intègre des protections exigĂ©es par la rĂ©glementation OPAM, les programmes publics du centre culturel peuvent se dĂ©velopper sur cette façade pour profiter de la vue. AccolĂ© au CCC et faisant face Ă la rĂ©sidence Ă©tudiante, l'hĂ´tel se dĂ©veloppe Ă proximitĂ© de l'avenue de l'Ain et tire tous les avantages de cette situation : facilitĂ© d'accès et visibilitĂ©, proximitĂ© directe avec le CCC, accès privatisĂ© et remarquable. I fait la transition entre la rĂ©sidence et le centre culturel. COMPACITE ET ESPACES URBAINS/ Les programmes de ce projet sont source Ă valoriser et animer les espaces publics de la ville de Vernier. Au-delĂ des simples usagers, les espaces publics crĂ©er sur cette parcelle sont un apport pour toute la communautĂ© et profite Ă chacun. Le projet se veut donc le plus compact possible pour libĂ©rer un maximum d'espace au sol, crĂ©er des espaces extĂ©rieurs aux ambiances variĂ©es et laisser la porositĂ© des sols Ă sont maximum. Le concept d'implantation vise Ă crĂ©er un cĹ“ur d'ilot public protĂ©gĂ© qui s'organise entre le centre culturel et les logements Ă©tudiants. C'est aussi dans ce cĹ“ur que passe la voie verte pour renforcer l'animation et l'attractivitĂ© de ce lieu. CONCEPT PAYSAGER ET APPROPRIATION DES ESPACES EXTERIEURS/ Le traitement paysagĂ© de la parcelle s'adapte en fonction des besoins de chaque espace du site. La compacitĂ© des constructions permet de libĂ©rer les sols. Une grande partie de la parcelle est recouverte d'un matĂ©riau semi poreux. Le parvis d'entrĂ©e du centre culturel est laissĂ© très minĂ©ral compte tenu de son caractère très urbain. La descente vers le centre est accompagnĂ©e par une bande plantĂ©e de graminĂ©es qui apporte la touche vĂ©gĂ©tale sans entraver la vue. Un bassin de rĂ©tention d'eau est mĂ©nagĂ© le long de la façade des voies CFF. Le talus des voies CFF est plantĂ© de graminĂ©es et petit arbres et arbustes pour crĂ©er un matelas vĂ©gĂ©tal. Cet espace est traitĂ© simplement pour laisser la possibilitĂ© de modifier ce secteur selon les Ă©volutions du projet vers une couverture future des voies. Avec la crĂ©ation du cĹ“ur d'ilot prĂ©servĂ©, le projet intègre la possibilitĂ© de crĂ©er une scène extĂ©rieure pour le centre culturel. Le traitement des sols se veut doux et progressif dans le choix des matĂ©riaux. Le but Ă©tant de laisser ce cĹ“ur d'ilot Ă l'appropriation libre de l'espace par le centre culturel, les Ă©tudiants et les passants, peu d'entraves sont mises en place dans cet espace. La voie verte est matĂ©rialisĂ©e par un revĂŞtement type gore. BordĂ©e d'arbre, elle n'oblige pas non plus Ă un cheminement prĂ©cis pour laisser Ă chacun la libertĂ© de dĂ©ambulation dans le cĹ“ur d'ilot. Le revĂŞtement de sol semi poreux permet la conception de spectacles soit Ă mĂŞme le sol, soit avec l'installation d'une scène temporaire. Le bâtiment du Centre culturel devient le fond de scène, avec la possibilitĂ© de rĂ©aliser des projections directement sur la façade. Des incrustations de lumière sont mĂ©nagĂ©es dans le sol pour mettre en avant les zones majeures du projet : parvis d'entrĂ©e, cĹ“ur d’îlot. Les terrasses de la brasserie et du restaurant sont distinct mais reliĂ©es par la scène extĂ©rieure. Au centre du cĹ“ur d’îlot se trouve un Ă©rable argentĂ© (Acer saccharinum) existant conservĂ© dans le projet. MĂ©moire du passĂ© du site, isolĂ©, l'arbre devient symbolique et constitue un abri qui donne son caractère au cĹ“ur d’îlot et en fait un LIEU. Lieu de rencontre et d'Ă©change entre les usagers du CCC, les Ă©tudiants et les passants, ce cĹ“ur d’îlot est le poumon du quartier. Il sera l'espace des reprĂ©sentations et des expositions extĂ©rieurs du CCC, le lieu des promenades dominicales et le point de ralliement des Ă©tudiants. La structure paysagère de l'avenue de l'Ain est une continuitĂ© de l'existant. Un glissement de deux rangĂ©es d'arbres permet de maintenir un alignement d'arbres constant tout en laissant libre les diffĂ©rents accès sur cette façade (voiture, livraisons, voie verte). L'ensemble des accès motorisĂ©s sur le site se font depuis l'Avenue de l'Ain, après le dĂ©bouchement de la voie verte. On trouve les accès livraisons, les dĂ©poses minutes voitures et cars, les deux places de stationnement pour le centre culturel. Le stationnement des deux roues est localisĂ© sous le viaduc. Des stationnements vĂ©los sont mĂ©nagĂ©s près de la rĂ©sidence Ă©tudiante et Ă proximitĂ© de la future halte de train. CONCEPT VOLUMETRIQUE DU PROJET/ Le concept volumĂ©trique du projet est basĂ© sur un dialogue entre les deux volumes principaux du programme : centre culturel / hĂ´tel et rĂ©sidence Ă©tudiante. La volumĂ©trie de la rĂ©sidence Ă©tudiante est Ă©tudiĂ©e pour rĂ©pondre Ă celle du centre culturel et de l'hĂ´tel. Ainsi, la barre formĂ©e dans les premiers Ă©tages devient deux tours de logements en prolongement des façades du centre culturel et de l'hĂ´tel. En plus de crĂ©er ce dialogue volumĂ©trique, cette forme diminue l'impact du bâtiment sur le site et permet une meilleure pĂ©nĂ©tration du soleil dans le cĹ“ur d’îlot. CCC - CENTRE CULTUREL DE CHĂ‚TELAINE/ Le concept du bâtiment du centre culturel repose sur le principe d'un volume simple, indentifiable dans l'espace urbain, qui rĂ©vèle sur les façades des places urbaines crĂ©Ă©es son programme et sa richesse spatiale. Le tout est tenu par une peau en rĂ©sille mĂ©tallique qui contient le bâtiment sur ses façades latĂ©rales et sa toiture. Le projet s'oriente donc nettement sur les façades du parvis d'entrĂ©e et du cĹ“ur d'ilot, espaces les plus prĂ©servĂ©s pour les piĂ©tons du projet. Ce sont les façades de reprĂ©sentation du centre et de l'hĂ´tel. Largement vitrĂ©es, elles sont des espaces de mises en scènes des activitĂ©s du centre culturel, des vitrines qui rĂ©vèle la richesse spatiale et programmatique de l'intĂ©rieur du bâtiment. Les façades latĂ©rales sont plus opaques, percĂ©es au minimum des besoins en lumière et en vue des programmes, en rĂ©ponses aux contraitantes du site. Seul quelques Ă©vĂ©nements viennent percer cette maille pour rĂ©vĂ©ler les programme qui s'y trouver derrière et animer les façades latĂ©rales. Compte tenu de la volontĂ© de grande compacitĂ© du projet et de l'importance de l'emprise des salles de spectacles, le parti pris a Ă©tĂ© de superposer ces dernières afin de dĂ©gager un maximum de surface pour crĂ©er des espaces extĂ©rieurs de qualitĂ©. Cette superposition crĂ©e un noyau dur autour duquel le programme du centre se dĂ©veloppe et s'imbrique. Sur l'avant, cĂ´tĂ© parvis d'entrĂ©e, se dĂ©veloppe des Ă©lĂ©ments nobles du programme : foyers des salles, salles de sĂ©minaires, une bibliothèque et la grande salle de l'Ă©cole de danse. Le long des voies CFF, oĂą la vue est dĂ©gagĂ©e, sont disposĂ©s les espaces accessibles au public sous contrĂ´le d'accès : salles de rĂ©pĂ©tition, ateliers des artistes, foyer VIP. La façade de l'Avenue de l'Ain est la façade technique des livraisons, entrĂ©e des artistes et du personnel, administration, loges, et locaux des techniciens. Les salles sont superposĂ©es sur leurs murs arrière pour pouvoir disposer leurs espaces de montage Ă proximitĂ© du monte-charge. La dalle de la galerie dĂ©finie l'espace du hall. En balcon entre le foyer haut et bas de la grande salle, la galerie se met en scène et devient un espace majeur du projet. La brasserie, en continuitĂ© du cheminement intĂ©rieur, s'ouvre sur la place du cĹ“ur d'ilot. Un parcours est crĂ©Ă© dans le bâtiment pour relier les foyers de la grande salle et de la petite salle. Un grand escalier relie ces espaces et abouti dans la perspective du foyer de la petite salle qui cadre le paysage. Le projet est pensĂ© pour que chacune de ses entitĂ©s fonctionne indĂ©pendamment. Les noyaux d'ascenseurs publics sont disposĂ©s dans le hall, et chaque secteur du centre possède le sien. Pour assurer une acoustique parfaite dans le centre, la petite de spectacle est suspendue pour ne pas communiquer avec la grande. Elle est traitĂ©e comme une boite isolĂ©e dans le volume du bâtiment du centre. RESIDENCE ETUDIANTS/ SituĂ© en limite sud de la parcelle, le bâtiment de la rĂ©sidence Ă©tudiante constitue une transition douce entre le programme de centre culturel et le quartier rĂ©sidentiel existant au sud. L'architecture de ce bâtiment renforce et souligne celle du centre culturel, mais possède sa propre identitĂ© sur le site. Il n'Ă©tait pas question de lire ce bâtiment comme une dĂ©pendance du centre, mais comme un programme Ă part entière avec son image propre, en lien avec son programme. ConstituĂ© de murs pignons en bĂ©ton, murs de refends porteurs et muni d'une façade principale ventilĂ©e devant maçonnerie avec un bardage extĂ©rieure, la conception du bâtiment se veut simple et Ă©conomique. Les surfaces vitrĂ©es sont minimisĂ©es, et aucun balcon n'est crĂ©Ă©s sur ce bâtiment, compte tenu des contraintes OPAM. Les vitrages sont fixes. La ventilation est assurĂ©e par un système de double flux. Dans la volumĂ©trie choisie, les plans offrent Ă la fois des espaces compacts et de qualitĂ©. Un travail est fait pour valoriser les espaces de vie en communautĂ©Â : dans les Ă©tages, les plans des logements sont conçus pour pouvoir mutualiser les espaces de vie communautaire des salons avec ceux situĂ©s en face de la circulation. Au RDC, un grand espace central accueille le foyer des Ă©tudiants. Bien que vitrĂ©, il crĂ©e une percĂ©e sur le site qui ouvre les perspectives depuis le cĹ“ur d’îlot et diminue l'impact du bâtiment sur le site. Il est bordĂ© par l'administration et l'entrĂ©e Ă l'est, et la bibliothèque des Ă©tudiants Ă l'ouest. Le deuxième noyau de circulation plus Ă l'Ă©cart de l'entrĂ©e de la rĂ©sidence pourra ĂŞtre utilisĂ© par les familles en cas de rĂ©versibilitĂ© des logements. Dans ce cas, la tour situĂ©e Ă l'est sera consacrĂ©es Ă ces logements familiaux. Au total, la rĂ©sidence comprend 341 logements avec : 8% de studios, 36% de 2-3 lits, 56% de 4 Ă 5 lits. Les 30% de logements rĂ©versibles se localisent dans le tour est et dans l'emprise de cette tour au 4ème Ă©tage. Sur la façade sud seront intĂ©grĂ©s des potagers. De part leur utilitĂ© domestique, ces plantations offriront Ă la rue une ambiance de quartier tout en permettant de rĂ©aliser des ateliers-projets entre les habitants historiques et les Ă©tudiants, voir mĂŞme des espaces pour les micro-chantiers. Toutefois les micro-chantiers peuvent bien-sĂ»r aussi se formaliser de manière plus libre, occupant partie du cĹ“ur de l'Ă®lot comme par exemple des installations artistiques, du mobilier urbain ou mĂŞme par des manifestations immatĂ©rielle ou spontanĂ©e comme des fĂŞtes ou des activitĂ©s de marchĂ©. Pour pallier au manque de balcon sur le bâtiment, la toiture du 4ème niveau sera vĂ©gatalisĂ©e et accessible aux Ă©tudiants. Cet espace extĂ©rieur, protĂ©gĂ© des risques engendrĂ©s par les voies CFF et de l'avenue de l'Ain, constitue un espace extĂ©rieur privatif pour les Ă©tudiants. Il participe Ă©galement Ă l'absorption des eaux de pluies sur le site. Evolution du site et phasage pour le projet paysagĂ© et de construction Conçus comme trois entitĂ©s indĂ©pendantes, les trois programmes de ce projet jouissent d'une indĂ©pendance qui permettent de clairement scinder leur financement et phaser leurs rĂ©alisations. De plus, le dessin du parvis extĂ©rieur et du cĹ“ur d'ilot pourront s'adapter facilement Ă la crĂ©ation de la halte train, la crĂ©ation de la passerelle au dessus des voies et la possible couverture totale des voies OPAM/ Compte tenu des contraintes importantes de cette parcelle, peu d'espaces en pĂ©riphĂ©rie sont adaptĂ©s pour la circulation des piĂ©tons et l'Ă©vacuation des bâtiments. L'implantation des bâtiments et la crĂ©ation d'espaces urbains tels que le parvis et le cĹ“ur d’îlot sont des moyens efficaces mis en place sur le site pour intĂ©grer les contraintes OPAM sans que la parcelle ne se referme sur elle-mĂŞme pour se protĂ©ger. Ainsi, le parvis d'entrĂ©e du centre culturel positionnĂ© Ă 2m sous le niveau de la rue crĂ©e une distance suffisante entre le bâtiment et le viaduc pour mettre les usagers en sĂ©curitĂ©. Le cĹ“ur d’îlot quant Ă lui fabrique un espace prĂ©servĂ© et suffisamment gĂ©nĂ©reux pour offrir la sĂ©curitĂ© Ă chaque usager. L'ensemble des accès (exceptĂ© l'entrĂ©e des artistes) et toutes les Ă©vacuations se font sur ces deux espaces et la façade sud des logements. Les traitements des façades prennent en compte les contraintes OPAM. Pour le centre culturel, les ouvertures sont minimisĂ©es sur les façades latĂ©rales. Pour la rĂ©sidence Ă©tudiante, aucun logement ne donne sur les voies CFF et l'avenue de l'Ain. Aucun logement n'est muni de balcons. Les fenĂŞtres des logements et des chambres d'hĂ´tel seront fixes. La ventilation sera double flux. Pour le centre culturel, les seuls ouvrants seront les portes d'accès et de sorties du bâtiment. Sur les deux bâtiments, les façades cĂ´tĂ© des voies CFF et celle adjacentes sur 20m seront EI90 avec fenĂŞtres EI60. Cote avenue de l'Ain et pont de l'Ecu, les façades et celle adjacentes jusqu'Ă 25m seront EI60 avec des fenĂŞtres EI30. Les bouches d'aĂ©rations seront en toiture. Les clapets de fermeture des prises d'air seront asservis aux dĂ©tecteurs de chlore et Ă une alarme transmise par les CFF DEVELOPPEMENT DURABLE ET CONCEPT ENERGETIQUE/ L'approche du dĂ©veloppement durable dans notre projet est tournĂ©e vers un aspect Ă©cologique fort et une exploitation rationnelle des ressources disponibles. Le but premier est de rĂ©pondre efficacement aux diffĂ©rentes conditions ambiantes en fonction des utilisations, du nombre variable des occupants et des saisons. Pour le bâtiment du centre culturel, nous avons conçu une enveloppe thermique très performante avec un contrĂ´le des apports calorifiques en fonction des besoins spĂ©cifiques des diffĂ©rents espaces. L'isolation thermique très performante est obtenue par des matĂ©riaux de qualitĂ©. Sur les façades latĂ©rales, les murs en maçonnerie isolĂ©e de 27 Ă 30 cm d'Ă©paisseur apporte inertie thermique et une très bonne isolation. Les ouvertures sont des menuiseries fixes dans la maçonnerie. Les façades pignons du parvis, du cĹ“ur d'ilots et de l'hĂ´tel seront plus ou moins vitrĂ©es pour des raisons de coĂ»ts. Elles sont constituĂ©es d'Ă©lĂ©ments primaires traditionnelle de type mur rideau Ă rupture de pont thermique, qui passe devant la structure bĂ©ton avec un minimum de raccords possibles (sources de dĂ©perditions/ponts thermiques maĂ®trisĂ©s). Cette peau est composĂ©e de panneaux isolants (U 0.14W/m2K) et de triples vitrages (U 0.5W/m2K). Cette façade assure Ă elle seule les qualitĂ©s requises. Les protections solaire (stores Ă lamelles et brises soleil) protĂ©geant les ouvertures vitrĂ©es sont gĂ©rĂ©es par une gestion centrale du bâtiment. Ce système fonctionne d'après une programmation propre Ă l'implantation du centre culturel de Châtelaine et Ă l'orientation de chaque façade. Il adaptera cette gestion selon les mesures de rayonnement et de tempĂ©ratures diurnes et nocturnes relevĂ©es en temps rĂ©els. ConstituĂ© de murs pignons en bĂ©ton, murs de refends porteurs et muni d'une façade principale ventilĂ©e devant maçonnerie avec un bardage extĂ©rieure, la conception du bâtiment se veut simple, Ă©conomique, et avec une bonne inertie thermique. ASPECT SOCIAL/ Le concept urbain et d'implantation des programmes sur le site vise Ă favoriser et renforcer le lien social dans le quartier Châtelaine et Ă intĂ©grer les Ă©tudiants dans la vie quotidienne des habitants actuels. Le parvis d'entrĂ©e du centre et le cĹ“ur d’îlot sont de lieux forts d'Ă©change et de rencontres culturelles et sociĂ©tales. Accessible Ă tous, le projet ne se referme sur lui-mĂŞme mais apporte de nouvelles qualitĂ©s Ă l'espace urbain. Un travail sur le lien social entre les Ă©tudiants et les habitants est proposĂ© avec la crĂ©ation de potagers sur la façade sud de la parcelle. 1.StratĂ©gie du Chaud : Pour le centre culturel, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurĂ©s par une pompe Ă chaleur et des sondes gĂ©othermiques de moyenne profondeur insĂ©rĂ©es dans les pieux de fondation du bâtiment. Cette dernière fonctionnera de manière rĂ©versible et assurera Ă©galement les besoins de rafraĂ®chissement des salles de spectacle et de leurs foyers respectifs. Une chaudière Ă gaz assurera les fonctions d'appoint et de secours. Les centrales de ventilation seront disposĂ©es aux derniers Ă©tages et en toiture pour faciliter la prise d'air neuf et le rejet de l'air viciĂ©, et rĂ©duire la distance entre les centrales et les salles de spectacles. Les centrales seront localisĂ©es dans le bâtiment pour une gestion indĂ©pendante du renouvellement d'air des zones suivantes : Zone1: Grande salle + Foyer grande salle. + Locaux Zone 2: Petite salle + Foyer petite salle. Zone 3: Bureaux, administrations, loges Zone 4:Autres locaux. Zone 5 HĂ´tel Zone 6: Restaurants Zone 7 :Logements d'Ă©tudiants En toiture seront disposĂ©s des panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire et panneaux photovoltaĂŻque qui compenseront la consommation Ă©lectrique du bâtiment, dont la consommation de la pompe Ă chaleur. Pour le logement Ă©tudiant, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurĂ©s par une pompe Ă chaleur et des sondes gĂ©othermiques de moyenne profondeur insĂ©rĂ©es dans les pieux de fondation du bâtiment. Des apports solaires passifs viendront complĂ©ter le système de chauffage basse tempĂ©rature. 2.StratĂ©gie de l'AĂ©ration : Pour l'ensemble des bâtiments du projet, compte tenu des activitĂ©s contraintes OPAM qui ne permettent pas la ventilation naturelle en façade, il est indispensable d'assurer une qualitĂ© d'air optimal et des conditions ambiantes adĂ©quates en toutes saisons. Pour le centre culturel, il est prĂ©vu une ventilation douce Ă double-flux pour l'ensemble des locaux nĂ©cessitant un traitement de l'air. Toutes les installations de ventilation double-flux seront Ă©quipĂ©es d'un système de rĂ©cupĂ©ration d'Ă©nergie avec un rendement jusqu'Ă 80%. De plus, pendant la pĂ©riode estivale, ces installations sont conçues de façon Ă exploiter au maximum les possibilitĂ©s de refroidissement par l'air extĂ©rieur, dans les limites permises par l'enthalpie de celui-ci, fonctionnement en Free- Cooling. L'air neuf minimum hygiĂ©nique pour les besoins physiologiques des personnes et l'air extrait sont filtrĂ©s. Pour la rĂ©sidence Ă©tudiante, un système de ventilation double flux est prĂ©vu. Des monoblocs seront disposĂ©s en toiture. Le première distribution se fait horizontalement en toiture puis rejoint des colonnes de distributions verticales qui traverse l'ensemble du bâtiment. 3.StratĂ©gie de l'Ă©clairage Dans le prĂ©sent projet, une attention particulière sera apportĂ©e Ă l'Ă©conomie notamment: choix des matĂ©riaux, sources lumineuses, gestion de l'Ă©clairage et des stores , Dans les espaces communs du centre culturel, hall et zones de circulation, la gestion de l'Ă©clairage sera adaptĂ©e aux heures de prĂ©sence des utilisateurs. Une gestion par commande horaire et dĂ©tecteurs de prĂ©sence, permet au mieux de garantir le niveau d'Ă©clairement recommandĂ©. Dans les locaux recevant la lumière du jour, tels que les bureaux et administrations, l'Ă©clairage sera gĂ©rĂ© Ă l'aide de sondes de luminositĂ© et de dĂ©tecteurs de prĂ©sence. Les commandes de stores seront intĂ©grĂ©es dans le système de gestion du bâtiment. L'installation d'un Ă©clairage de secours, pour le balisage et la signalisation des issues sera assurĂ© par des luminaires de secours autonomes, des modules secours-permanent incorporĂ©s dans les luminaires ou par des armoires d'Ă©nergie centralisĂ©es. Pour la rĂ©sidence Ă©tudiante les locaux communs seront Ă©clairĂ©s avec un système sur dĂ©tection et minuterie. Les Ă©clairages seront munis de lampes Ă basse consommation. Les bâtiments du site sont architecturalement Ă©tudier pour fournir une quantitĂ© de lumière naturelle suffisante pour chaque espace et ainsi minimiser les apports en lumière artificielle. 4.StratĂ©gie de la RĂ©gulation : La gestion des installations de chauffage et de ventilation sera assurĂ©e par un système de rĂ©gulation et gestion numĂ©rique permettant une optimisation de la consommation Ă©nergĂ©tique se conformant aux standards Minergie P. La rĂ©gulation permettra le rĂ©glage individuel de chaque installation, ainsi que le contrĂ´le des heures de fonctionnement et des puissances Ă©lectriques consommĂ©es. Les installations de ventilation et les secteurs de chauffage seront Ă©quipĂ©s de compteurs Ă©lectriques et thermiques. Les appareils de mesure mis en place au niveau des Ă©nergies chaud et Ă©lectricitĂ© permettront d'Ă©tablir un document informatisĂ© dans lequel apparaĂ®tront les relevĂ©s de ceux-ci. Après la mise en service des installations, il sera possible d'Ă©tablir un rapport comparatif entre les indices prĂ©vus dans la demande originale et les indices issus des consommations effectives. 5. Eau pluviale: Sur le site du projet, une quantitĂ© certaine de sols poreux et semi poreux est prĂ©vue pour l'absorption es eaux de pluie. Un bassin de rĂ©tention d'eau est prĂ©vu le long de la façade du centre culturel donnant sur es voies CFF Le Logement d'Ă©tudiant est pourvu d'une toiture vĂ©gĂ©talisĂ©e, type Hydopack, assurant une rĂ©tention accrue de l'eau en toiture, un atout pour l'environnement, l'isolation phonique et la santĂ© par l'apport d'oxygène et la filtration des polluants atmosphĂ©riques. Une partie de l'eau de pluie est absorbĂ©e directement par les plantes, une autre partie, absorbĂ©e par le substrat, s'Ă©vapore directement dans l'air, soit, annuellement une absorption de 50% de l'eau de pluie qui ne s'Ă©coule pas dans les canalisations. De ce fait, une Ă©conomie financière importante est rĂ©alisĂ©e en Ă©vitant l'installation d'un système de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie. Pour la construction de l'ensemble des bâtiments, l'accent est mis sur des matĂ©riaux Ă©cologiques (bĂ©ton recyclĂ©, verre, utilisation de bois indigènes, matĂ©riaux recyclables et Ă faibles Ă©nergies grise) et la prĂ©fabrication (poteaux porteurs, huisseries, revĂŞtements, etc.). D'autre part, une bonne gestion des dĂ©chets favorisera la valorisation de ces derniers. localisation Vernier / GE / CH maître de l'ouvrage Ville de Genève coût - date 2014-15 type de mandat Concours collaborateur(s) M. Frey - A. Clemente - L. Rahaingonjatovo - O. Guenin - P. HĂĽni association P. HĂĽni Architectes / Uberland |

|

|

|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | retour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

P. HĂĽni Architectes: www.huni.ch

retour